Ada

suatu masa dimana Jakarta pernah memiliki suatu permakaman yang berjejal dengan

aneka makam bergaya Eropa. Nyaris tergusur seluruhnya, permakaman tersebut kini

menyisakan lahan yang kini ditata sebagai museum dalam konsep taman terbuka

yang berisikan batu-batu nisan yang akan menuturkan kisahnya masing-masing.

|

| Pintu gerbang kerkhof Tanah Abang/Museum Taman Prasasti. |

Balairung

bergaya Yunani Kuna kuna menyambut saya sebelum memasuki museum. Balairung yang

mengingatkan saya pada bangunan Kuil Yunani ini dibangun pada tahun 1844. Di

bawah atap balairung ini, jenasah diturunkan dari kereta atau mobil jenasah dan

diikuti dengan upacara pelepasan jenasah. Museum Taman Prasasti dahulunya memang

merupakan permakaman untuk orang-orang Eropa di Batavia yang dikenal dengan

nama Kerkhof Kebon Jahe Kober atau Kerkhof Tanah Abang. Lama sebelum Kerkhof

Tanah Abang dibuka, orang-orang Belanda sebagaimana tradisi leluhurnya di Eropa

memakamkan jenasah di halaman gereja. Pada mulanya mereka menguburkan jenasah di

halaman kapel di dalam Kastil Batavia yang sempit. Setelah itu, halaman gereja Hollandsche

Kerk atau Gereja Belanda menjadi satu-satunya tempat permakaman umum Eropa

di Batavia sampai halaman Gereja Portugis Dalam Kota (Binnenkerk) juga

dijadikan sebagai tempat penguburan pada 1654. Semenjak orang Belanda

mendirikan kota Batavia di atas puing kota Jayakarta pada tahun 1619, banyak di

antara dari mereka yang menghadapi mautnya di kota ini. Malaria, kolera, dan

disentri adalah nama-nama penyakit yang merenggut nyawa orang-orang Belanda di

sini tanpa mengenal pangkat dan kekayaan. Para dokter dan tenaga kesehatan

tidak mampu menyembuhkan pasien yang terjangkit serangan wabah penyakit tropis

itu. Keadaan rumah sakit yang buruk juga turut andil pada tingginya angka

kematian di Batavia. Tidak mengherankan jika Batavia berjuluk “Kuburan

Orang-orang Belanda” (Lombard, 82: 2018). Akibat tingginya angka kematian di Batavia, maka

permakaman di halaman gereja kian menumpuk sehingga sulit mendapatkan tempat

mengubur baru di sana. Sejak tahun 1704, permakaman di Hollandsche Kerk dan Binnenkerk tidak menerima jenasah dari orang berkasta rendah. Sebagai gantinya, mereka dikuburkan di permakaman dekat Buitenkerk atau Gereja Portugis Luar

Kota (kini Gereja Sion). Bagi keluarga berada, mereka menguburkan jenasah di

halaman rumah peristirahatan luar kota milik mereka. Saat permakaman di Hollandsche

Kerk dan Binnenkerk tidak menawarkan cukup ruang lagi untuk

penguburan baru, maka permakaman di kedua gereja tersebut dilarang pada tahun

1796. Ketika lahan lahan permakaman yang tersedia sudah menyusut, maka dibukalah

permakaman baru di Tanah Abang yang saat itu letaknya jauh dari kota.

Penguburan jenasah sudah berlangsung di Tanah Abang sejak tahun 1795, namun tempat

tersebut baru resmi dibuka untuk permakaman umum pada 6 Februari 1797 (Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,1922: 342-346). Jenasah

pertama yang dimakamkan setelah diresmikannya Tanah Abang sebagai permakaman

umum adalah jenasah seorang bayi 7 bulan bernama Carel Pieter yang dikubur pada

3 Januari 1799 (Prins, 1934: 51-53). Kerkhof Tanah Abang menjadi tempat penguburan Gubernur VOC terakhir, P.G. van Overstraten.

|

| Letak kerkhof Tanah Abang atau Kebon Jahe (sumber : Batavia en Omstrekken 1904) |

|

| Suasana kerkhof Tanah Abang pada akhir abad 19 (sumber : media-kitlv.nl) |

Kerkhof

Tanah Abang adalah permakaman umum untuk golongan Eropa. Itu artinya setiap

orang yang statusnya setara dengan orang Eropa boleh dimakamkan di sana. Itulah

sebabnya di Kerkhof selain ada makam orang Belanda juga ada makam orang

Inggris, Amerika Setikat, Yahudi, dll. Semula, pengelolaan Kerkhof Tanah Abang

digarap oleh komisi pemerintah lokal yang disebut Kommisie voor Het Beheer

Der Begraafplaatsen voor Lijken van Europanen en Met Dezen Gelijkgestelden.

Bagi masyarakat Batavia, upacara kematian menjadi ajang pamer kemegahan yang

penuh gengsi. Saat upacara duka, semua pelayat mengenakan busana warna hitam

bahkan bagian dalam rumah pun juga diselubung dengan kain hitam. Peti mati yang

sudah dihias lalu dipikul oleh sahabat, kenalan, atau tukang pikul yang disewa.

Selanjutnya keluarga jenasah yang mampu akan mendatangkan beberapa orang yang

dibayar untuk pura-mura meratapi dan menangisi jenasah. Mereka akan menangisi

hingga iringan jenasah menjauh dari rumah duka. Setidaknya ada dua pilihan kendaraan

yang akan mengantarkan jenasah ke permakaman Tanah Abang. Pertama menggunakan

kereta jenasah yang ditarik kuda hitam dan jumlah kudanya menyesuaikan bayaran.

Pilihan kedua menggunakan perahu yang akan menyusuri Sungai Ciliwung. Namun

jumlah iringan dibatasi hanya 3 perahu saja. Waktu yang dipilih untuk

penguburan adalah pada saat hari sudah gelap sehingga tercipta suasana agung

lewat temaram obor yang dibawa para pengantar jenasah (Soekiman, 2014:128-129).

|

Foto oleh Boy Lawson yang memperlihatkan keadaan kerkhof Tanah Abang pada tahun 1970

(sumber : troppenmuseum.nl) |

|

| Iklan "Hansen Jacobs" sebagai badan usaha pengelola kerkhof Tanah Abang. |

Sejalan dengan Revolusi Industri yang mendorong kapitalisme, maka lahan

permakaman yang asalnya merupakan tempat sakral namun tidak produktif diubah

menjadi aset yang memberi keuntungan yan berlimpah. Praktik tersebut bermula

dari pembukaan permakaman Kensal Green di London, Inggris pada tahun 1833.

Permakaman tersebut membuka babak baru dalam sejarah tradisi permakaman karena untuk

pertama kalinya permakaman dijalankan untuk kepentingan bisnis.

Selain menyediakan lahan, pengurus permakaman akan memberikan pelayanan lebih

untuk upacara permakaman berdasarkan tarif yang dipilih konsumen. Tren

tersebut rupanya ditiru di Hindia-Belanda seabad kemudian. Pada tahun 1923, dua

pengusaha Belanda yakni Hansen dan Jacobson bermaksud mengajukan izin usaha

rumah duka kepada pemerintah kota. Alih-alih mendapat izin usah rumah duka,

Hansen justru diberikan pacht atau sewa usaha untuk mengelola Kerkhof

Tanah Abang yang saat itu dijalankan oleh perusahaan milik pemerintah kota yang

bertahun-tahun terus merugi. Di bawah naungan firma “Hansen & Jacobson”,

kerkhof Tanah Abang resmi diurus sebagai usaha komersil dan memperoleh keuntungan yang lumayan besar. Perusahaan yang berkantor di

sebelah Kerkhof Tanah Abang tersebut menyediakan segala jasa untuk urusan

kematian seperti pemberitahuan kabar duka, pembuatan peti mati, pemasangan

pusara beserta hiasannya di atas makam. Selain itu, perusahan juga mengatur

jalannya upacara permakaman yang seringkali terganggu oleh penduka tak diundang.

Permakaman Mgr. E.S. Luypen menjadi permakaman pertama yang diurus oleh “Hansen

& Jacobson”. Setiap bulan, Hansen membayar sewa usaha kepada pemerintah

kota sebesar 450 gulden. Perjalanan “Hansen & Jacobson” sebagai pachter permakaman

berakhir pada tahun 1933 seiring dengan krisis ekonomi yang menerpa

Hindia-Belanda saat itu. Sekalipun nilai sewa dari pemerintah sudah diturunkan

menjadi 300 gulden perbulan, hal itu belum cukup untuk menutupi kerugian yang

ada. Akhirnya “Hansen & Jacobson” harus melepas izin sewanya kepada

pemerintah kota (Bataviaasch Nieuwsblad 27 Oktober 1934).

Sebelum

melangkah masuk ke dalam, saya mengamati tiga belas batu lempengan nisan

berbentuk persegi panjang besar masih menempel berjejer di dinding samping

kanan-kiri balairung. Batu-batu nisan tersebut “menuturkan” bahwa mereka

merupakan pindahan dari permakaman tua yang dahulu ada di halaman Hollandsche Kerk dan Binnenkerk. Bangunan Holllandche

Kerk dibongkar pada tahun 1809 atas perintah Daendels. Sementara gereja Binnenskerk

habis terlalap api setahun sebelumnya. Beberapa batu nisan dipindahkan ke

Kerkhof Tanah Abang dan sisanya dijual begitu saja. Sejumlah batu nisan yang

berhasil ditemukan dibawa kembali ke Kerkhof Tanah Abang (Prins, 1934: 51-53). Pada

awal abad ke-20, kerkhof Tanah Abang sebagaimana pendahulunya juga hampir

terisi penuh. Pemerintah kota Batavia membuka lahan permakaman umum baru di

Petamburan pada tahun 1919 (Eggink, 1930: 157). Meskipun sudah padat, kerkhof

Tanah Abang tetap menjadi pilihan tempat penguburan karena makam baru di

Petamburan jaraknya dirasa terlalu jauh (Algemeen Handelsblad, 23 Desember

1928). Sesudah kemerdekaan, Kerkhof Tanah Abang masih digunakan sebagai tempat

permakaman. Beberapa tokoh yang dimakamkan pada masa itu antara lain aktivis

Soe Hok Gie dan filsuf Drijakara. Kerkhof Tanah Abang rupanya tidak kekal. Memasuki tahun 1970an, Kerkhof sudah dalam keadaan terbengkalai. Pada tahun 1975, Kerkhof Tanah Abang ditutup. Pertumbuhan

kota Jakarta yang tak terbendung memaksa orang-orang mati harus merelakan tanah

tempat mereka bersemayam digusur untuk kepentingan orang-orang hidup. Maka

jadilah lahan Kerkhof yang semula mencapai 5,9 ha, kini tinggal 1,3 ha saja

karena lahannya dipangkas untuk kantor Walikota Jakarta Pusat. Beberapa

keluarga yang saudaranya dimakamkan di Kerkhof Tanah Abang mengambil jenasahnya

dan dikubur ke tempat lain (Leeuwarder Courant, 3 Januari 1976). Beruntungnya,

tidak seperti kerkhof di tempat lain yang sudah lekang dari pemandangan kota,

sepenggal lahan yang tersisa dari Kerkhof Tanah Abang dipertahankan dan

beberapa batu nisan yang menonjol dihimpun. Begitulah kisah dari Kerkhof Tanah

Abang yang membuka lembaran barunya sebagai Museum Taman Prasasti.

|

| Contoh panji heraldik. |

Angka

tahun yang tertera menunjukan kelawasan batu nisan yang ada di balairung. Bahannya

terbuat dari batu yang dinamakan batu Coromandel. Nama tersebut merujuk pada

asal tempat batu tersebut diperoleh. Masing-masing batu nisan memiliki ukiran

yang disebut panji heraldik nan gagah yang tergurat pada setiap batu nisan

tersebut. Istilah ‘heraldik’ asalnya dari kata Inggris, ‘herald’ yang dapat

diartikan sebagai pengumuman atau penanda. Panji heraldik sarat akan informasi

tentang identitas individu dan lingkungan budaya tempat mereka tinggal, serta

sebagai perangkat pembantu untuk melacak asal-usul keluarga. Panji heraldik

sudah muncul di Eropa sejak Abad Pertengahan, sebuah abad yang erat kaitannya

dengan sistem feodalisme. Mulanya, panji heraldik hanya diperuntukan bagi

keluarga raja dan bangsawan. Penggunaanya kemudian meluas pada kaum non

bangsawan seperti rohaniwan gereja, pengrajin, gilda pekerja, dan tarekat

keagamaan. Selain sebagai penanda kelompok tertentu, panji heraldic juga

menjadi perlambang status sosial. Orang yang berjasa bagi kerajaan dianugerahi

dengan panji heraldic dan mereka berhak untuk memasangnya di barang dan aset

yang dimiliki. Sebaliknya jika mereka melanggar hukum, maka hak mereka untuk

memasang lambang heraldic akan dicabut. Semenjak bergolaknya Revolusi Perancis

yang membabat habis banyak bangsawan, penggunaan panji heraldic mulai surut,

terutama setelah Sidang Dewan Konstiturante pada 19 Juni 1790 yang mengeluarkan

dekrit penghapusan panji heraldik yang dipandang sebagai simbol feodalisme.

|

| Batu-batu nisan berbahan besi di Museum Taman Prasasti. |

|

| Batu nisan berbahasa Ibrani dan Belanda. |

|

| Batu nisan berbahasa Inggris dan Armenia. |

|

| Makam kelurga Van Delden. |

|

| Koleks batu nisan di Museum Taman Prasasti. |

Membicarkan museum, orang biasanya akan mendapati sebuah gedung yang berisi dengan barang-barang kuno. Namun saat menjejak ke dalam Museum Taman Prasasti, kita justru akan menjumpai sebuah taman terbuka hijau yang di atasnya terpajang aneka prasasti makam. Prasasti makam atau batu nisan tidak hanya berfungsi untuk menunjukan makam seseorang. Lebih dari itu, dari prasasti makam kita untuk memetik pengetahuan tentang proses perubahan budaya yang terjadi dalam ruang dan kurun waktu tertentu (Nurhadi, 2016: 56). Kata demi kata yang tertoreh pada batu nisan adalah kepingan kecil yang akan melengkapi sejarah yang lebih besar. Sayangya, batu-batu nisan yang ada di Museum Taman Prasasti sudah tercerabut dari tempat asalnya sehingga nuansa dari permakaman kuna yang dahulu pernah eksis di Jakarta sudah tidak terasa lagi. Meskipun demikian, setidaknya kerkhof Tanah Abang tidak sepenuhnya terhanyut oleh derasnya arus pembangunan Jakarta.

Membicarkan museum, orang biasanya akan mendapati sebuah gedung yang berisi dengan barang-barang kuno. Namun saat menjejak ke dalam Museum Taman Prasasti, kita justru akan menjumpai sebuah taman terbuka hijau yang di atasnya terpajang aneka prasasti makam. Prasasti makam atau batu nisan tidak hanya berfungsi untuk menunjukan makam seseorang. Lebih dari itu, dari prasasti makam kita untuk memetik pengetahuan tentang proses perubahan budaya yang terjadi dalam ruang dan kurun waktu tertentu (Nurhadi, 2016: 56). Kata demi kata yang tertoreh pada batu nisan adalah kepingan kecil yang akan melengkapi sejarah yang lebih besar. Sayangya, batu-batu nisan yang ada di Museum Taman Prasasti sudah tercerabut dari tempat asalnya sehingga nuansa dari permakaman kuna yang dahulu pernah eksis di Jakarta sudah tidak terasa lagi. Meskipun demikian, setidaknya kerkhof Tanah Abang tidak sepenuhnya terhanyut oleh derasnya arus pembangunan Jakarta.

|

| Makam Olivia Mariamne Raffles. |

Sejumlah batu nisan yang dituliskan dalam bahasa Inggris seakan menuturkan bahwa di Kerkhof Tanah Abang selain orang Belanda juga dimakamkan beberapa orang Inggris. Di antaranya yang paling terkenal adalah makam Olivia Mariamne, istri dari pendiri negara kota Singapura, Thomas Stamford Raffles. Batu tangga makamnya diambil dari Hollandse Kerk. Sejatinya, makam Olivia memiliki atap namun karena sudah rusak maka dibongkar dan kedelapan kolomnya dipangkas. Sebagai bukit kecintaan terhadap istrinya, Raffles juga mendirikan tugu peringtan di dalam Kebun Raya Bogor dan masih ada orang yang salah sangka jika tugu tersebut merupakan makam dari istri terkasihnya. Olivia adalah putri dari George Devenish. Kendati lahir di India, ia dibesarkan di Irlandia. Sepanjang hidupnya, Olivia sudah dua kali menikah. Pertama dengan Jacob Cassivelaun Fancourt yang dinikahinya pada tahun 1793. Setelah suami pertamanya meninggal, ia menikah untuk kedua kalinya dengan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1805. Enam tahun setelah pernikahan keduanya, suami barunya mendapat mandat sebagai Letnan Gubernur Jawa. Sebagai pendamping hidup penguasa tertinggi Jawa, Olivia hampir tidak pernah ketinggalan dalam berbagai acara resmi. Ia juga turut menggelar perjamuan umum terbuka untuk semua orang dari berbagai jenis kelamin dan etnis, suatu hal yang tidak umum di Jawa karena para perempuan Eropa selama ini tidak pernah bergaul dengan masyarakat setempat. Olivia juga berupaya memperkenalkan sejumlah kebiasaan baru seperti melarang kebiasaan mengunyah pinang bagi perempuan Eropa ; sebagai langkah nyata, Olivia menyingkirkan jambangan tempat membuang bekas ludah pinang dari ruang tamu kediamannya. Ia juga menganjurkan supaya perempuan Eropa di Jawa berbusana layaknya perempuan di negara asalnya untuk kegiatan sehari-hari meskipun hal tersebut sulit dilakukan. Kenyataanya, sepeninggal Olivia perempuan-perempuan Eropa di Jawa masih mengenakan kebaya dan sarung untuk pakaian sehari-hari dibandingkan dengan korset karena pertimbangan iklim (Van de Wall, 1928: 246-247).

|

| Batu nisan J.H.R. Kohler. |

|

| Johan Herman Rudolf Kohler. |

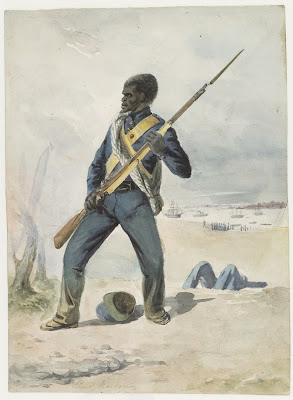

Namanya adalah Johan Herman Rudolf Kohler,

begitulah penuturan dari batu nisan yang keempat sudutnya memiliki ornamen obor

terbalik sebagai lambang padamnya kehidupan seseorang. Nama Kohler tidak begitu

asing terdengar bagi orang-orang yang membaca sejarah perjuangan rakyat Aceh

melawan militer Belanda. Karir Kohler di militer dimulai sejak usia 14 tahun.

Di Belanda, ia diterjunkan untuk menumpas gerakan Revolusi Belgia pada 1833.

Sesudah menyandang pangkat Sersan, ia ditempatkan di Hindia-Belanda pada 1839.

Medali Militaire Willems Order Kelas IV yang merupakan penghargaan

tertinggi dari kerajaan Belanda dianugerahkan kepada Kohler atas

keberhasilannya dalam ekspedisi Lampung. Karir militernya terus melesat hingga

menjadi mayor jenderal pada 1873. Ia kemudian diterjukan di palagan Perang Aceh

pada 1873 dan didaulat sebagai pemimpin ekspedisi. Nahas bagi Kohler karena

baru enam hari setelah menginjakan tanah di bumi rencong, tepatnya pada 14

April 1873, Kohler tewas terbunuh di Kutaraja oleh penembak jitu. Detik-detik

tewasnya Kohler terjadi saat ia dan pasukannya sedang berada di Masjid Raya

untuk mengamati keadaan sekitar. Kohler berdiri di bagian depan sambil

tangannya memegang teropong. Tanpa diduga, Panglima Belanda tersebut menerima

tembakan misterius yang menembus dadanya. “O God, ik ben getroffen!",”Ya

Tuhan, saya terkena” adalah ucapan terakhirnya sebelum ia jatuh tersungkur dan

tewas. Jenasahnya lalu diangkut ke Singapura dan kemudian

dimakamkan dalam upacara militer di Kerkhof Tanah Abang (Kepper, 1902 : 344). Kematiannya

diikuti dengan berakhirnya ekspedisi militer Belanda pertama ke Aceh. Ketika permakaman Tanah Abang tergusur, jenasahnya dipindahkan ke Kedutaan Besar

Belanda dan sempat terkatung nasibnya di sana selama 2 tahun. Atas permintaan

Gubernur Aceh saat itu, jenasahnya dipindahkan ke Kerkhof Peutjoet Banda Aceh

pada 19 Mei 1978. Sebagai sesama korban Perang Aceh, Kerkhof Peutjoet adalah tempat yang sangat pantas untuknya

karena di sana jenasahnya bersemayam bersama para serdadu Belanda korban dari

keganasan Perang Aceh. Sementara jenasah Kohler dipindahkan ke Aceh, batu nisan dari

makamnya tetap ditinggal sebagai koleksi dari Museum Taman Prasasti.

|

| Makam A.V. Michiels |

|

| Jenderal Andreas. V. Michiels. |

Selain Kohler, ada juga jenderal kenamaan

Belanda yang pusaranya masih tersimpan di Museum Taman Prasasti. Pada pusaranya

yang lebih sederhana, tertulis “Generaal Majoor A.V. Michiels Balie 23 Mei

1849”. Pusara tersebut menuturkan bahwa sebagaimana Kohler, maut menjemput Andreas

Victor Michiels di tengah peperangan. Tempat dan tanggal ia gugur terukir di

pusaranya. Sebagai orang militer, Michiels sudah makan asam garam peperangan

sejak usia 17 tahun. Tidak tanggung-tanggung, palagan pertamanya adalah

pertempuran Waterloo yang dikenal sebagai pertempuran menentukan yang

mengakhiri hasrat Napoleon Bonaparte untuk menguasai Eropa. Michiels lalu

ditugaskan di Hindia-Belanda pada 1817 dengan penempatan pertamanya di Cirebon. Ia

lalu turut berpartisipasi dalam Perang Jawa, kemudian memimpin ekspedisi militer

Belanda ke Tapus, Barus, dan Singkil, serta penaklukan Naras, Kottiangan, dan

Kesultanan Jambi. Ketika Perang Paderi di Sumatera Barat pecah, Michiels di garis depan memimpin anak

buahnya menyerbu Benteng Bonjol, markas utama Tuanku Imam Bonjol. Pada 1837,

Michiels diangkat sebagai gubernur “Sumatra Westkust” dan dengan bantuan

pemimpin lokal ia memuluskan Belanda dalam pendirian pemerintahan di pedalaman

Sumatra Barat. Tahun-tahun Michiels di Sumatera Barat dihabiskan untuk menumpas

sejumlah perlawanan rakyat Minang. Sempat pula ia berseteru dengan seorang

pemuda kontrolir Natal yang mengkritik kebijakan Michiels. Kontrolir muda itu

bernama Eduard Douwes Dekker. Pada tahun 1848, Michiles menerima mandat untuk

memimpin ekspedisi militer Belanda ketiga di Bali. Pasukannya berhasil menggapai

sejumlah kemenangan dan beberapa kerajaan berhasil ditundukan. Namun rakyat

Bali tidak berhenti begitu saja melawan pasukan yang dipimpin Michiels. Saat

pasukan Michiles bermalam di dekat kampung Kusamba pada 24 Mei 1849, sejumlah

laskar Bali tiba-tiba menyerbu kemah Michiels. Akibat serangan itu, Michiel

terluka parah di pahanya dan tewas pada malam itu juga setelah kakinya

diamputasi (Herfkens, 1902 : 59).

|

| Batu nisan L.A. Brandes. |

|

| DR. Lauren Andries Brandes (1857-1905) |

Di Museum ini, ada dua pusara dengan corak

hiasan yang berusaha memperlihatkan unsur “Nusantara” dan membeberkan kisah

hidup dari dua ahli purbakala ternama dalam belantika keilmuan arkeologi

Indonesia, yakni Dr. Laurens Andries Brandes (1857-1905) dan W.F. Stuterheim

(1892-1842). Sebelum berkecimpung di dunia arkeologi, Brandes telah mendalami

telogi, bahasa Sansekerta, dan sastra klasik Nusantara di Univesitas Leiden. Ia

adalah salah satu mahasiswa terbaik bimbingan Professor H.Kern, cendekiawan

kajian sastra Nusantara. Gelar doctor ia peroleh pada tahun 1884 dan di tahun

yang sama ia merantau ke Hindia-Belanda. Di sini, Brandes bekerja sebagai ahli

bahasa untuk pemerintah kolonial. Selama di sini, Brandes mencurahkan waktunya untuk

mempelajari prasasti-prasasti kuna baik yang sudah dikumpulkan di museum maupun

yang masih terserak di tempat lain. Pada

tahun 1901, Brandes ditunjuk sebagai ketua untuk Commisie in Ned. Indie voor

oudheidkundige onderzoek op Java en Madoera, komisi bentukan pemerintah

kolonial untuk menangani urusan kepurbakalaan di Jawa dan Madura. Komisi

tersebut adalah cikal bikal dari Dinas Purbakala dan Pusat Penelitian Arkeologi

di Indonesia. Selama menjabat, Brandes rajin menghimpun arca-arca masa kerajaan

Mataram Kuna yang kini tersimpan di Museum Nasional. Selain itu, Brandes juga

melakukan pemugaran terhadap reruntuhan Candi Pawon di Magelang sehingga candi itu dapat

terlihat tampilan utuhnya (Bosch, 1934: 66). Brandes meninggal dunia pada 26

Juni 1905 karena penyakit usus. Kabar kematiannya cukup mengejutkan rekan sejawatnya karena

beberapa bulan sebelumnya, mereka sempat berjumpa dengan Brandes yang saat itu tidak

menunjukan tanda penyakit apapun. Pada pusara Brandes, terdapat corak hiasan

yang mengambil ilham dari corak pada candi-candi kuna di Jawa.

|

| Batu nisan W.F. Stuterheim |

|

| W.F. Stutterheim (1892-1942) |

Corak yang masih selanggam dengan pusara

Brandes juga terdapat pada makam ahli purbakala terkemuka lainnya, Willem

Frederik Stutterheim. Lahir di Rotterdam pada 27 September 1892, Stutterheim

merintis karirnya di Hindia-Belanda sebagai ahli bahasa di Oudkundige Dienst

(jawatan kepurbakalaan) sejak tahun 1925. Pada tahun 1936, Stutterheim akhirnya

diangkat sebagai kepala Oudheidkundige Dienst untuk menggantikan F.D.K.

Bosch yang kembali ke Belanda. Oudheidkundige Dienst pada periode

Sttuterheim mengalami kemajuan pesat. Obyek kajian meluas tidak hanya terbatas

pada barang-barang purbakala dari era Hindu-Buddha saja, namun juga dari era

pra-sejarah, Islam awal, hingga era VOC. Antara kegiatan penelitian arkeologi

murni dan pemugaran juga saling bersinergi begitu baik, dimana kegiatan

pemugaran dilandaskan atas kajian ilmiah dan kegiatan pemugaran juga tidak

hanya semata menghasilkan rekonstruksi fisik semata namun juga karya ilmiah

yang bermanfaat. Stutterheim juga menjalin kerja sama dengan pemerintah lokal

dan yayasan pelestarian seperti Yayasan Oud Batavia dan Yayasan Fort Rotterdam,

serta Museum Bali Denpasar. Stutterheim termasuk sosok yang rajin sekali

menulis. Karya-karya Stutterheim antara lain “Oudheden van Bali", “Het

oude rijk van Pedjeng” serta satu artikel ilmiah berjudul “Indian

influences in Old-Balinese art" untuk The India Society. Karya lainnya seperti “Cultuurgeschiedenis

van Java in beeld”, “Tjandi Baraboedoer. Naam, vorm en beteekenis”.

Syahdan, pendudukan Jepang atas Hindia-Belanda pada tahun 1942 menghentikan

kegiatan Oudheidkundige Dienst karena banyak para ahli arkeologi

berdarah Belanda yang ditawan atau mengungsi. Beberapa hari sebelum ulang tahun ke-50, Stutterheim meninggal dunia pada September 1942. Saat itu ia mendapat tugas dari pemerintah pendudukan Jepang untuk menyusun

laporan dan saran terkait upaya pelestarian cagar budaya yang akan diambil alih

oleh pemerintah Jepang. Sepeninggal Stutterheim, pekerjaanya yang belum sempat

dituntaskan kemudian dilanjutkan oleh bawahannya yang merupakan orang-orang Indonesia (Kempers, 1949 : 15-22).

|

| Batu nisan A.C. Claessens |

Dari makam dua ahli

purbakala, penuturan berlanjut pada makam dua petinggi Gereja Katolik di

Batavia, yakni Mgr. Adamus Claessens dan Walterus Jacobus Staal. Pertama

marilah tengok pusara dari Claessens dengan portrait setengah badan sang Uskup

yang terukir begitu nyata di pusaranya. Jika saja portrait tersebut dapat

berbicara kepada kita layaknya adegan dalam film “Night at The Museum”, mungkin

kita akan mendengar kisah hidupnya dan sekelumit sejarah penyebaran agama

Katolik semasa ia hidup di Hindia-Belanda. Mgr. Adamus Claessens mengabdi

sebagai imam sejak usia 24 tahun. Pada tahun 1848, gereja menugaskkan Claessens

ke Batavia yang saat itu sudah berstatus sebagai vikariat apostolik. Pada 16

Juni 1874, Claessens ditunjuk sebagai Vikaris Apostolik Batavia setelah

Vrancken mengundurkan diri sebagai Vikaris Apostolik. Claessens mulai

menyandang gelar uskup setelah ditunjuk sebagai Uskup Tituler Traianoupoli (Van

der Velden, 1908 : 185). Pada masa Claessens penyebaran agama Katolik di

Hindia-Belanda berkembang pesat. Sejumlah daerah misi yang sempat mati suri di

masa VOC seperti Minahasa dan Ambon dihidupkan kembali. Kegiatan misi perlahan

mulai bangkit dan tumbuh meskipun terhalang oleh kebijakan pemerintah kolonial

dan adanya benturan dengan zending Protestan. Menjelang akhir jabatannya,

gereja besar di Weltevreden yang menjadi gereja utama umat Katolik di Batavia

roboh secara tidak terduga pada tahun 1890. Claessens lalu mengupayakan agar

sebuah gereja baru dapat dibangun dan gereja baru itupun akhirnya dapat

diselesaikan pada tahun 1901. Namun Claessens tidak sempat menyaksikan gereja

baru itu yang sekarang dikenal sebagai Katedral Jakarta. Claessens mengundurkan

diri dari jabatan Vikaris Apostolik Batavia pada 23 Mei 1893 karena alasan

kesehatan dan tidak berselang lama kemudian Claessens kembali ke pangkuan Tuhan

pada 10 Juli 1895 (Van der Velden, 1908 : 230).

|

| Batu nisan W.J. Staal |

|

| Panji milik W.C. Staal |

Sepeninggal Claessens, jabatan

Vikaris Apostolik Batavia diteruskan oleh Walterus Jacobus Staal. Pusaranya

yang berbentuk seperti atap menara gereja terpajang dekat dengan pusara

Claessens. Staal yang menyandang gelar uskup titular Mauricastrum ditunjuk

sebagai Vikaris Apostolik Batavia pada 23 Mei 1893 (Van der Velden, 1908 : 232).

Staal gemar berpergian untuk menemui umat Katolik yang ada di berbagai penjuru

Hindia-Belanda. Setelah kunjungannya ke kepulaan Kei pada 21 Juni 1897, Staal

mengalami demam parah. Di penghujung kehidupannya, Staal masih ingin

melanjutkan lawatannya menuju Banda. Staal akhirnya meninggal dunia pada 30

Juni 1897 saat kapal “Arend” yang ia tumpangi sedang mengarungi perairan Banda.

Jenasahnya lalu dipindahkan ke kapal “Outshoorn” untuk selanjutnya dibawa ke

Batavia dan dikebumikan di kerkhof Tanah Abang pada 23 Juli 1897 (Van der

Velden, 1908 : 232). Jika memandang secara seksama, kedua pusara uskup tersebut

menyertakan lambang heraldik gerejawi dari kedua uskup tersebut. Heraldik

gerejawi semula digunakan untuk menandai dokumen-dokumen yang dibuat oleh

Gereja. Seiring peralanan waktu, heraldik gerejawi menjadi penanda para

rohaniawan di lingkungan Gereja. Berbeda dengan heraldic di lingkungan umum,

heraldic gerejawi menampilkan beberapa tanda pengenal khusus untuk menunjukan

jabatan di lingkungan gereja selain perisai seperti tongkat gembala, tutup kepala

mitra yang pemakaiannya terbatas untuk uskup, serta topi berkupel rendah dan

lebar pinggirannya yang lazim disebut galero. Supaya pembuatannya tidak

serampangan dan sesuai dengan doktrin dan hukum gereja, maka tatanan dan

susunan lambang heraldic diarahkan oleh suatu lembaga di gereja.

|

| Batu nisan Marius Hulswit. |

|

| Marius Hulswit (1862-1921)

|

|

Mata saya kemudian menatap makam dari arsitek Belanda

generasi pertama di Hindia-Belanda yang kondang pada masanya, Marius Hulswit. Sebelum berkiprah di Hindia-Belanda, arsitek kelahiran Amsterdam tahun 1862 itu sempat menjalani

magang di arsitek P.J.H. Cuypers dan terlibat dalam perancangan gedung

Rijkmuseum Amsterdam. Hulswit menginjakan kaki di Hindia-Belanda untuk pertama

kalinya pada tahun 1884 dan di sini Hulswit bertemu dengan J.M.S Merghart yang

kemudian menjadi pendamping hidupnya. Setahun kemudian, Hulswit kembali ke

Eropa dan bekerja di biro arsitek “Van Rossem en Vuyk” yang mengkhususkan diri

dalam rancangan bangunan utilitas berbahan besi. Pada tahun 1890, Hulswit sekali

lagi berangkat ke Hindia-Belanda dan kali ini mulai tinggal permanen di sini. Proyek

pertamanya di sini adalah gedung Raad van Justitie Surabaya, gedung yang

saat ini di atasnya berdiri Tugu Pahlawan. Dalam proyek tersebut, Hulswit diminta

untuk meninjau rancangan gedung yang dibuat oleh insinyur dari Waterstaat

Dienst. Selanjutnya Hulswit yang saat itu masih berkarir sebagai arsitek

independen menerima pesanan untuk merancang gedung baru katedral Batavia pada

tahun 1899. Bahtera pernikahan pertama Hulswit rupanya kandas di sela-sela

proyek. Hulswit lalu menikah untuk kedua kalinya dengan Fransisca Karthaus.

Pada tahun 1908, arsitek Eduard Cuypers yang masih keponakan dari P.J.H. Cuypers

menjalin kemitraan dengan Hulswit. Alasannya adalah Cuypers tidak begitu akrab

dengan kondisi lingkungan di Hindia-Belanda sementara ia sendiri kerap mendapat

garapan dari Hindia-Belanda. Maka dari itu, sosok Hulswit yang sudah cukup lama

tinggal di Hindia-Belanda dan lebih memahami kondisi alamnya amat diperlukan

bagi Cuypers sebagai “pemandu lokal”. Cuypers beserta Hulswit mendirikan biro

“Architectenbureau Ed. Cuypers en Hulswit” pada tahun 1910. Mereka menerima

banyak pesanan dari dunia usaha di Hindia-Belanda yang saat itu sedang merjaya

untuk membuatkan rancangan gedung kantor. Selain berkutat pada bangunan perkantoran,

Hulswit juga memperoleh pesanan untuk gedung sekolah, rumah sakit, dan gereja.

Cuypers akan merancang bangunannya dari Amsterdam. Sedangkan untuk pelaksanaan

di lapangan, Cuypers mengandalkan Hulswit. Nama biro arsitek tersebut langsung berkibar

dengan segudang proyek di seantero penjuru. Begitu produktifnya biro arsitek

tersebut sampai Hulswit kewalahan sehingga ia menjalin mitra dengan kontraktor

Arthur Fermont untuk membantunya. Biro arsitek tersebut berubah nama menjadi

“Architectenbureau Hulswit, Fermont, en Cuypers”. Biro arsitek tersebut menjadi

peletak pondasi bagi arsitektur kolonial modern di Indonesia. Selama Perang

Dunia I, biro tersebut menjalani masa sulitnya karena jumlah proyek yang

merosot. Barulah sesudah perang berakhir biro tersebut bisa bangkit. Sayangnya tidak

lama setelah kebangkitannya, biro arsitek tersebut harus merelakan kepergian

salah satu tokoh pentingnya, Marius Hulswit yang tutup usia pada 10 Januari

1921. Pusara yang berdiri di atas makam Hulswit merupakan karya Cuypers sebagai

persembahan untuk rekan terbaiknya. Mengenai biro “Architectenbureau Hulswit,

Fermont, en Cuypers”, biro tersebut bubar pada tahun 1954 (Akihary, 1990 :

35-38).

|

| Petilasan Kapten Jas sekarang dan dulu. |

Lewat penelusuran sisa-sisa batu-batu nisan

di Museum Taman Prasasti tadi, kita dapat mengungkap kisah hidup orang-orang

yang pernah hidup di masa lalu yang menjadi bagian kecil dari perjalanan

sejarah. Dengan kata lain, makam adalah salah satu bukti otentik untuk menyibak

masa lalu yang seringkali lebih banyak menyisakan pertanyaan daripada jawaban.

Sekelumit pertanyaan itu masih tersisa pada makam ‘Kapten Jas’ yang masih

dipertanyakan identitasnya. Ada berbagai cerita tentang asal-usulnya. Pertama

menurut cerita yang disajikan H.D.H. Bosboom, nama Jas berasal dari kata

Jassen-Kerk, gereja yang saat ini menjadi Gereja Sion Jl. Jayakarta. Dahulu

sekitar gereja itu bermukiman pedagang kayu berasal dari Ciasem. Kayu itu

disebut Jassemsche balken balok

dari Ciasem. Dari situlah gereja itu mendapat nama Jassen Kerk. Halaman gereja

tersebut dahulunya berupa permakaman sehingga saat ada orang akan dikuburkan ke

permakaman tersebut, mereka akan bilang “naar het land van Kapitein Jas” atau

“pergi ke tanah Kapten Jas”. Kalimat tersebut rupanya masih berlaku saat

permakaman sudah dipindahkan ke Kerkhof Tanah Abang. Sementara versi Bloys van

Treslong Prins menyajikan cerita kedua, dimana nama Jas bersumber dari

singkatan nama J(eremi)as van Reimsdijk, kepala juru tulis VOC yang menjual

sebidang tanah di belakang gereja Sion untuk dijadikan sebagai permakaman.

Selanjutnya dari versi De Haan, Kapten Jas adalah orang yang dikuburkan pertama

kali di kerkhof Tanah Abang (Gemeente Batavia, 1937: 104-105). Saat permakaman

ditutup, petilasan Kapten Jas sama sekali tidak diusik. Kendati masih simpang

siur keberadaanya, masyarakat mengkeramatkan makam Kapten Jas sejak masa

kolonial. Orang-orang yang ingin terkabul harapannya akan mendatangi

petilasannya untuk menaruh karangan bunga dan lilin di bawah pohon Mimba yang

saat ini sudah roboh. Orang-orang Belanda di Batavia dahulu juga mengenal tradisi

ziarah kubur seperti yang biasa dilakukan umat Islam menjelang bulan Puasa atau

orang Tionghoa pada saat Cengbeng. Tradisi tersebut bisanyanya dilakukan malam

sebelum Hari Natal. Pada malam itu, tidak ada angkutan yang tersedia sehingga peziarah berjalan menyusuri

Kerkhoflaan dan melewati gerbang permakaman yang monumental. Setibanya di

makam, mereka menghiasi makam dengan bunga segar, membersihkan makam, dan

mengganti air di dalam vas (Algemeen Handelsblad, 23 Desember 1928).

|

Koleksi patung-patung sisa dari kerkhof Tanah Abang.

|

Benda yang disimpan di museum ini selain

sisa pusara adalah sejumlah patung yang dahulu pernah menghiasi Kerkhof Kebon

Jahe Kober. Pada zaman dahulu, orang-orang yang mampu menambahkan hiasan

seperti patung untuk menambah keindahan dari makam. Bahan yang biasanya dipilih

adalah bahan bermutu tinggi seperti marmer Italia yang untuk mendatangkannya

perlu merogoh kantung cukup dalam. Sekalipun harganya cukup mahal, batu

tersebut masih menjadi pilihan karena dapat

meningkatkan gengsi (De Indische Courant Oost Java Editie, 1925). Batu tersebut dihargai begitu tinggi karena

mutunya yang bagus Saat sinar matahari menerpa permukannya nan mulus, batu

tersebut akan tampak berkilau sehingga orang akan dibuat terkesima olehnya. Sejalan

dengan upaya orang untuk memperindah makam, maka munculah para pengrajin yang

keahliannya didedikasikan untuk menciptakan makam dalam berbagai bentuk,

ukuran, dan gaya berbeda. Hiasan-hiasan pada makam tidak hanya dibuat untuk

tujuan keindahan semata namun dibaliknya terdapat pesan yang ingin disampaikan

oleh almarhum kepada orang-orang yang melihat makamnya (Worpole, 2003: 128). Misalnya adalah patung berbbentuk malaikat

yang banyak dijumpai di museum ini. Bentuk tersebut diyakini adalah cerminan

dari sosok yang akan mendampingi jiwa-jiwa di alam baka. Pada abad ke-19, orang

lebih menggemari ragam hias yang mengandung makna harapan baik setelah kematian.

Maka hilanglah kemuraman dan kengerian dari permakaman, tergantikan oleh

makam-makam yang elegan dengan segala pernak-perniknya. Permakaman akhirnya tidak

sekedar sebagai tempat jenasah dikebumikan namun juga menjadi galeri seni. Saat

hiburan dan ruan terbuka hijau di Batavia masih terbatas, orang-orang Belanda mendatangi

Kerkhof Tanah Abang

Sumber :

Akihary, Huib. 1990. Architecture en

Stedebouw in Indonesia 1870-1970. Zutphen : De Walburg Press.

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen. 1922. Oud Batavia Gedenkboek. Batavia : G. Kolff &

Co.

Bosch, F.D.K. 1934. “Monumentenzorg In

Nederlandsch Indie (1924-1934)” dalam Oudheidkundige Jaarbook hlmn.

66-71. Leiden : N.V. Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J. Brill.

Gemeente Batavia,1937. Batavia als

handels-, industrie-, en woonstad. Batavia : G. Kolff & Co.

Herfkens, J.W.F. 1902. De Expeditie naar

Balie. Breda : Militaire Academie.

Kempers, A.J. Bernet. 1949. “In Memoriam

W.F. Stutterheim” dalam Oudheidkundige Verslag 1941-1947. Hlmn. 15-22.

Bandung : A.C. Nix & Co.

Heuken, Adolf. 2016. Tempat-tempat

Bersejarah di Jakarta. Jakarta : Yayasan Loka Cipta Caraka.

Kepper, G.L. 1902. Wapenfeiten van het

Nederlandsch Indische Leger. ‘s Gravenhage : M.M. Couvee.

Lombard, Denys. 2018. Nusa Jawa Silang Budaya I : Batas-Batas Pembaratan. Jakarta : Gramedia.

Prins, P.C Bloys van Treslong.

1934. Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigen ; Betreffende

Europanen op Java Deel I. Batavia : Drukkerij Albrecht.

Prins, P.C Bloys van Treslong.

1935. Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigen ; Betreffende

Europanen op Java Deel II. Batavia : Drukkerij De Unie.

Soekiman, Djoko. 2014. Kebudayaan

Indis ; Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi. Depok : Komunitas Bambu

Van der Velden, Arn. J.H. 1908. De

Roomsch Katholieke Missie in Nederlandsch Oost Indie. Nijmegen : L.C.G.

Malmberg.

Van de Wall. V. I.1928. Vrouwen uit den

Compagnies Tijd. Weltevreden : N.V. Boekhandel Visser & Co.